N-31:「レッグ・スウィング」の効果を最大化させるには?

スウィング・ダンスで、一番重要であり、一番奥が深いのが、「レッグ・スウィング」

Swing の日本語表記は「スウィング」だったり「スイング」だったりします。

単純な「Swing」の意味であれば、「足を振り子のように前後に振るだけ」の動きなのでしょうけど、これではボディは進みません。 これに複雑なボディの絡んで来たときに、「スウィング・ダンス」の「奥が深さ」が出てくるのであろうと思われます。

篠田学先生によると

「大きくスイングするには、軸足に体重が乗っていること・・・・」

「そのためには、ロアーがしっかりできていることが最も重要・・・」

と書いてあります。

一見、「素晴らしい、的確なアドバイス」に見えます。

でも、冷静に考えてみると、「あれっ!なんで!?」という疑問が沸いてきます。

支え足(軸足)の真上にボディがあるならば

大きく前方にスウィングすればするほど、アタマを含めたボディは後退する。

いくら足を大きく振っても、(ボールは遠くに飛んでも)肝心のボディは進まない。

支え足(軸足)に体重を乗せて、ロアすればするほど、ボディは貼り付きます。

つまり、篠田学先生の説明だけでは、ボディは前に進みません。

「スウィング・ダンス」における「レッグ・スウィング」は、

「ボールを、より遠くへ飛ばすテクニック」

ではなく、

「ボディを、より前方に進めるためのテクニック」

であるはずです。

ならば、そこには、なんらかの「高度なテクニック」が潜んでいるはずです。

檜山浩治先生が説明しているとおり、レッグ・スウィングする(足を前後に振る)足の支点は、(レッグスウイングする足の股関節(こかんせつ)になります。

これは「100%正しい」ですし、、誰が説明しても同じだろうと思います。

ここで重要のは、足を前後に振るときに、腕の上腕(肩~肘)に、「無意識な回転動作が掛かる」であろうという点です。

例えば、檜山先生のレクチャーでは、右手を壁に付けて、左足を前後に振っています。(壁に映った影を見れば、わかります)

右手を壁に付けて、左足を前方に振ったとき

・右手の上腕は、内旋(内側に回転)するか?外旋(後ろに反る方向に回転)するか?

・支え足(右足)の太腿は、前方に引っ張られるのか?後方に押し込まれるのかか?

・前方に振った足(左足)の太腿が持ち上がるのか?太腿は押し下げられるのか?

このあたりの違いに注目する必要があります。

同じように左足を前後に振っているように見えても、右手の上腕の動き(外旋/内旋)の動きが逆になれば、ボディのとんどすべての動きが逆になります。

■ 「支え足の前進動作」と、「動く足の振り子運動」を併用すると・・・

ボディを前方へ移動させる際は、前方へのレッグ・スウィングを使うはずです。

ボディを後方へ移動させる際は、後方へのレッグ・スウィングを使うはずです。

じゃぁ、どうすればよいのか?

「左足のスウィング」で、ボディを前方に動かしたければ、

「右足(支え足)を使ったボディの前進動作」

に併用して

「左足(動く足)を使ったレッグ・スウィング」

を掛けていることになるかと思います。

【振-01】支え足(右足)の真上にボディを置いて、左足を振ってます。

これでは、ボディは進んでいきません。

「左足の足首に1~3kg」おもりを付けて足を振れば、おもりに引っ張れる形でボディボディが前に進むかもしれませんが、あまり高度なテクニックとは言いがたいです。

【振-02】は、右足の膝を固定して、右足(支え足)を棒のように使って、骨盤が右足の上を乗り越えて行く・・・という動き。

これに、左足の振り子運動(レッグ・スウィング)を併用すれば、ボディは進みますが、この方法ではボディが崩れたり、ねじれれたりして、うまく行かないと思います。

【振-03】と【振-04】は、どちらも、「レッグ・スウィングを最大限に活用できるテクニック」になります。

どっちも、見かけ上は、似たような動きに見えますが、実際の動きはまるっきり異なるところが、面白いところです。

■ 「日本の社交ダンス」の基礎・概念を推測する

「日本の社交ダンス」における、スウィングの掛け方は、檜山浩治先生のレクチャーを参考にすると、わかりやすいと思います。

【振-03】の方法で、レッグ・スウィングを掛けているはずです。

つまり、ボディが支え足(右足)の上を通過していく際に起こる、「右足首の屈曲・伸展」に連動させて、左足のレッグ・スウィングを行っているであろうと、推測できます。

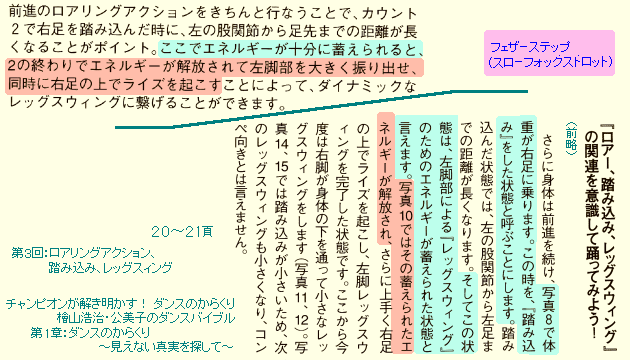

ナチュラルターンのような回転の無い(横へのスウィングに変わらない)フェザーステップにおけるレッグスウィングを見ると、原理がわかりやすいと思います。

【8】で、右足を深く床につけて、左足を遠くに伸ばしています。

【9】では、両足を揃えて、膝と足首を深く曲げています。

【10】がレッグ・スウィング終了、右足の踵が持ち上がり、歩幅が最大になっています。

この動きは、、どのようなボディと足の動きをしているのでしょうか?

推測してみましょう。

(土踏まずを潰して床に押しつけるように)支え足の足の裏全体を使って、床に強く圧力を掛けながら、ボディを前方に進めた場合、

ボディが支え足の爪先を超えたタイミング(支え足の爪先と、動く足の踵が並ぶタイミング)で、支え足の踵(右足のヒール)が持ち上がります。

このタイミングに合わせて、「左足の太腿(ふともも)を持ち上げながら、レッグスウィングを行う」ことによって、結果的に右足の太腿も、前方に進もうとするので、ボディは前方に進んで行きます。

「左足の太腿を持ち上げる」レッグ・スウィングを行うには、どうしたらよいか?というと、「上腕を外旋(後ろ側に反らせる)させながら、足を前方に振れば良い」ということになります。

この動きは、「半円形のスタンプ台」をイメージすると、わかりやすいかもしれません。。

【振-141】スタンプ台の上に右足を乗せて着地します。

【振-143】着地したら、スタンプ台を床に平行に保ちながら、ボディを右足の上に移動させます。 足の裏で床に圧力を掛ける力が、どんどん強くなっていきます。

【振-144】足首と膝を深く曲げることで、スタンプ台を床に平行に保ちます。

【振-147】ボディが右足の爪先の真上に来たとき、あるいは、右足の爪先と左足の踵が並んだタイミングで、スタンプ台は一気に前に傾きます。(当然ですね)

スタンプ台が傾けば、左足は勢いよく前方に進みます。

【振-148】左足(動く足)の太腿が持ち上がり、右足(支え足)の太腿は前方に押し出されながら、ボディは前方へと進んで行きます。

【振-149】左足が着地して、スウィング完了。両足の歩幅が最大になるようすることが重要です・

あくまで推測になりますが、やってることは、たぶん、こんな感じだと思います。

ここで、疑問が沸いてきます。

これは、どういうことでしょうか?

「ロアリングアクションが浅く、踏み込みが小さくなった」時には、歩幅が小さくなるように説明しています。

これが正しいのであれば、「薄い氷が割れないように、そ~っと右足で踏んで進もうとすると、極端に歩幅が小さくなる」はずです。 ほんとうにそうなのでしょうか?

体重が60kgの人が、左足を浮かせて、右足だけを体重計に乗せると体重計の針は60kgを指すはずです。床に圧力を掛けるということは、体重計の針を瞬間的に100kgとか200kgにすることだろうと思います。

でも、そんなことをすることで、スウィングの歩幅が変化するのでしょうか?

「エネルギーが蓄えられる」「エネルギーが解放される」という説明の「エネルギー」とは、なんのことを言ってるのか、さっぱりわかりません。

スウィングする左足の慣性エネルギー(?)、もしくは(高い位置からの)位置エネルギー(?)であれば、右足の踏み込みの強さに関わらず、スウィングする足が持つエネルギーは、一定のはず。

たぶん、【振-146】から【振-147】に掛けての、スタンプ台が傾く時の瞬発的な動きを「エネルギーの蓄積/解放」を呼んでいるのだろうと、推測できます。

そうであるならば、【振-146】スタンプ台を水平にして保つように「粘る」ことが「エネルギーの蓄積」になり、【振-147】~【振-148】スタンプ台を大きく倒す(実際には、太腿を持ち上げたり、前方に押し出したりする)が、「エネルギーの解放」になるのかもしれません。

■ 「Ballroom Fitness みらい」のボディの使い方

「Ballroom Fitness みらい」では、「ムーンウォーク(バック・スライド)の前進バージョン」によく似た方法で、左足にレッグ・スウィングを掛けてます。

ムーンウォーク(の前進バージョン)は、ビジュアル的に面白く見せるため、支え足(この場合、右足)の踵を高く上げて、動く足(この場合、左足)の足の裏全体を、床に這わせるようにして動かしてます。

実際の動きは、支え足の膝を持ち上げるようにして、前方に倒すことによって、土踏まずを持ち上げ、それに反発するように、膝の内側から内踝(うちくるぶし)に向かって、体重を掛けていきます。

ストリート系のダンスの中級レベルの人なら、ムーンウォーク(バックスライド)を知ってる人はずなので、「釈迦に説法」みたいな部分も多いのですが、社交ダンスをやってる多くは、この方法でボディを動かすことが出来ることを知らない人も多いので、少し長くなりますが、説明しておきます。

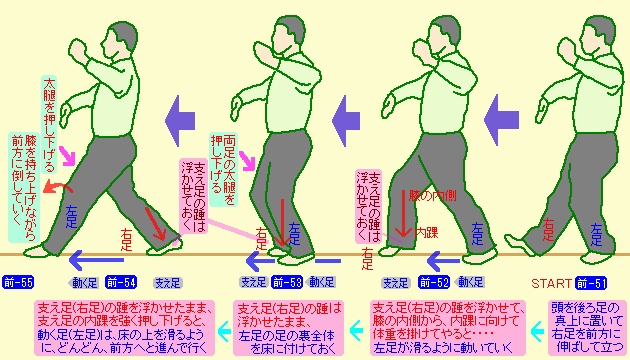

まず、【振-41】右足の踵が床についたら

【振-42】太腿が持ち上がらないようにして、膝を持ち上げながら前方に倒していきます。そうすると「土踏まず」が持ち上がって、踵が浮き上がってきます。

ここから、レッグ・スウィングが始まります。

【振-43】持ち上がろうとする「土踏まず」に対する反発というか、浮き上がる踵を押し戻すというか、そういう意味でのカウンター(counter/反撃・迎撃)として、内踝(うちくるぶし)に、体重を掛けていきます。

言い換えれば、「浮き上がる土踏まずに対して、床に圧力を掛けていく」とも表現できます。

膝を上手に倒していけば、土踏まずが持ち上がる力が最大化しますので、内踝で床に圧力も最大化することができます。

土踏まずが持ち上がらない状態で、体重を掛けると、ボディが潰れるのでNGです。

【振-42】~【振-45】では、右足の土踏まずが持ち上が力に合わせて、右足の内踝(うちくるぶし)に体重をかけてやると、反対側のボディ、つまり支え足側の「肩甲骨~股関節」が前方に向かって進んで行きます。

「左脚部に対して、右のボディが前に出る」という動きです。

あくまで、土踏まずが持ち上がることへの反発(カウンター)として、内踝に体重を掛けていくのですから、60kgの体重の人ならば、右足の体重計の針は60kg+αを指したまま、ボディと左足が前方へと静かに動いてくことになります。

まずは、以前のページで紹介した、「右足着地から、左足を揃えるまでの動き」です。

右足の内踝に体重を乗せることによって、左ボディが前方に進んでいきます。

この動きに、レッグ・スウィングの前半が重なってきます。

本来ならば、右足の膝を前に倒しながら、内踝に体重を掛け続けていけば、左足はどんどん前方へ進んで行くのですが、ボディの動きをわかりやすくするために、両手を使って、左ボディを挟み込んだ姿勢を作って、左ボディを動かして行きます。

【構-01】から【構-04】の手順で、両手で左ボディを挟み込みます。

左手のてのひらを「おへそ」に当てて、右手の手の甲を背骨に当てることで、両手で左ボディを挟み込みます。

両手に挟み込んだ左ボディを、前方へと進めながら、左足が床(フロアー)を撫でる感じ、もしくは、左足が床を滑る感じで、前方へと進んで行きます。

このとき、「左肩甲骨~左股関節」は、静かに前方に進んでいるはずです。

「左肩甲骨~左股関節」が、前方に進んでいるのであれば、

左足で、床(フロアー)を撫でながら、左ボディと左足を前に出す動き

に加えて、

「前方に進んでいる左股関節を支点とした、左足のレッグ・スウィング」

の動きを加えることが出来るはず。

この動き(というより、ムーンウォークも含めて)、上腕を内旋させたときには出来ますが、上腕を外旋させると、たぶん、出来ません。

■ 外国人の動きを参考にしてみる

外国人のスウィングの動きを検証してみましょう。

まずは、「右脚部に対して、左サイドが前に出て行く」動き。

右足に体重が掛かるに下が手、左サイド、つまり、「左肩甲骨~左股関節」が、どんどん前方に進んで行きます。

この動きは、左足のレッグ・スウィングが完了するまで、継続されていると思われます。

【13】~【17】の「右脚部に対して、左サイドが前に出て行く動き」に、

左足を引き寄せる動き(レッグ・スウィングの前半部分)を加えた動き。

【24】~【28】で、左足を引き寄せながら、ボディを前方へと移動させています。

【28】のタイミングでも、ボディは右足よりも後方にある点に着目してください。

【17】の姿勢は、檜山浩治先生の【8】の姿勢と同じです。

ところが、【28】の姿勢は、「Ballroom Fitness みらい」の【動-44】【動-51】と同じになってます。

静止した状態でのレッグ・スウィング

(振り子の支点である「動く足の股関節」が、静止している)

左の股関節(レッグスィングの支点)が静止しているときには、ボディは動きませんから、左の股関節を移動させる必要があります。

これは、左足のレッグスィングに

「左足を前にスウィングしながら、フロアーをなでる」

動きを加えた動き。

【0】で両足を揃えた姿勢から、【1】一旦左足を後ろに引いてスタート。

【3】で両足の踵が浮き上がってます。

【4】で、スウィングする左足の膝下が、床と垂直になっています。

【6】で、スウィング完了です。

スウィングの【1】~【5】に掛けて、右足(支え足)の膝は、どんどん前方に倒れてます。

この動きを見る限り、「右足のロアリングアクション」つまり、「右足で床に圧力を掛ける動き」と、スウィングの大きさに因果関係があるとは思えません。

この動きに必要なのは、「右足の内踝に体重を掛けることによって、反対側の左ボディ(左肩甲骨~左股関節)を前方に出していく」ことであるように、思えてきます。

如何でしょうか?

この立ち方(このボディの使い方を基本として、ホールドを作る)をキープして、檜山浩治先生のようなレッグスィングを行ったとき、本当に綺麗なレッグスィングを行えるでしょうか?

この外国人の【4】の姿勢で、檜山浩治先生のような、レッグスィングをやってみると、すぐにわかります。

|

|

|

あ

|

|