| 作成日:2015/09/22、最終改訂日:2015/10/08 | |||||

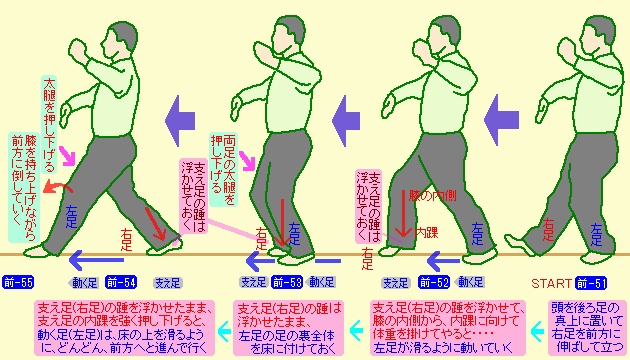

-23 :右足のフット・プレッシャー(右足を踏み込む) ナチュラルターン(男性)で最も重要なのが、一歩目の「前進した右足」が床に着地する手前あたりから、左足の「レッグ・スウィング」に繋げるまでの動きです。 タイミング的には、ほんの一瞬。 0.5秒に満たない僅かな時間の動きです。 この時の「右足」の扱いは、極めて重要であり 右足を踏み込んで行くときの「右足の使い方」次第 と言うかり、右足のフットプレッシャーのやり方次第で、 「スウィング・ダンスにおけるダンスの本質すべてが一変する」 といっても、過言では無いかと思います。 ■ 「日本の社交ダンス」の基礎・概念を推測する  右足が前方に進み始めてから、右足の上をボディが通過するまでの動きは、 【7-8の中間】から【8】までになります。 1コマもありません。 でも、この隠された部分に、とても重要な動きが潜んでいます。  まず、重要なのが、右足の踵(ヒール)が床に着地する前の 「太腿(ふともも)を持ち上げる」 という動きです。 上腕を外旋(後方に反らせる)させ、膝を内側に回転させて作るホールドでは、太腿を持ち上げると、膝が(高く)持ち上がり、足を前後に動かしやすくなります。 逆に言えば、「太腿を持ち上げたいならば、上腕外旋のホールドを作ればいい」ということになります。 太腿を持ち上げたまま、右足を前方に出したとき、着地した右足の「足の裏」の感触は、良く言えば「足の裏全体を使って、床に圧力を掛ける」という感覚。 悪く言えば、「土踏まずのアーチを潰して、土踏まずを含めた足の裏全体を使って、足の裏を床に吸い付かせる」ような感覚になるかと思います。  【動-141】で踵から着地した後、【動-142】~【動-143】にかけて、「足の裏全体」を使って、床を踏みつけながら(床に圧力を掛けながら)、ボディを右足の真上に移動させていきます。 このとき、右の膝は外側に回転させながら、右膝・右足首を深く屈曲させていきます。 それと同時に、左腕・左肘・左手首は、勢いよく前方に伸ばしていけば、ボディは緩い右回転を伴いながら、右足の上へと進んで行きます。 【動-144】で、左足を(右足の真横に)引き寄せます。 左足を吸い寄せるとき、右膝の回転を「外側への回転から内側への回転」へと変化させます。 瞬発的に、右膝を内側へ回転させることで、後方にある左足を寄せてきます。 このとき、「緩やかに右にカーブしていた」ボディの方向が、正面に戻ります。 でも、左腕(左手首・左肘)を前方に伸ばし続けながら、左足を寄せた場合には、ボディ全体の「右回転」を一気に加速させることが出来ます。  では、なぜ、「足の裏全体で、床に圧力を掛ける」動きや、「左足を引き寄せる時に、右膝に内側への回転を掛ける」動きが、重要になってくるのでしょうか? それは、「レッグ・スウィング」の掛け方に関係してきます。 【9】のタイミングで、両足の足の裏全体を床に付けている状態から、左足をスウィングして前に出していくと、右足の踵が持ち上がります。 左足のスウィング完了時に、【10】のような両足を大きく開いた姿勢でボディを安定させるためには、右足の着地時点から、右足の踵が浮き上がるまで、 「右足の足の裏全体を使って床に圧力を掛けておく必要がある」 ということだろうと、推測します。 「Ballroom Fitness みらい」では、基本的にこのような踊り方をしないので、あくまで、推測の範囲内での「動きの検証」ですが・・・・。(間違ってたら、ごめんなさい!) ■ 「Ballroom Fitness みらい」のフット・プレッシャーの概念 「Ballroom Fitness みらい」では、上腕を内旋させたホールドを基本とします。  「日本の社交ダンス」が、堀口史朗先生の言うように 「Knee UP、膝を持ち上げろ!というのは、太腿を持ち上げろという意味だ!」 という解釈をしているの対して、「Ballroom Fitness みらい」では、 太腿が上がらないような姿勢から、膝を持ち上げながら前方に倒そうとすれば、 土踏まずが持ち上がって、結果的に足が動き、ボディが動く。 太腿が持ち上がらない(膝が持ち上がりにくい)姿勢から、 膝を持ち上げようとすると、ボディ全体を動きだす。これが Knee UPの本意である という解釈をしています。 で、ここから、フットプレッシャの基礎となる、3つの動きの説明です。 【1】上腕を内旋させたホールドで、太腿を持ち上げると、前方に倒れるか、後方に倒れるか、いずれにしても不安定になります。 上腕内旋の「開脚ベースのホールド」で、足を動かすときには、太腿が持ち上がらないようにしながら、膝を持ち上げようとする動きが、必要になってきます。 【2】 土踏まずが持ち上がると、踵が浮いて、ボディが全体が浮き上がります。 そこから、「左手の小指側」と連動させて、踵の外角(踵の小指側)で、床を踏み込みます。 (膝を持ち上げながら前方に倒すことによる)土踏まずが持ち上がる動きに対して、踵の外側を使って、おもいっきり床を踏み込んで行く(床に圧力を掛けていく)。 そうすると、開脚しているはずの足の向きが、平行になります。 これが、「Ballroom Fitness みらい」のフット・プレッシャーです。 【3】「土踏まずが持ち上がる動き」と「踵の外角(小指側)で床に圧力を掛けていく動き」が均衡している状態を作り出しておきます。 そして、足の内側(足の内踝)または、それよりも内側に体重を掛けようとすると、反対側のボディ(胸・腰・骨盤、そして足)が、前方へと進んでいきます。 右足(支え足)の内踝(うちくるぶし)に体重を掛けると、左足(動く足)のボディが前方に進んで行く・・・という動きを得ることが出来ます。  【動-46】で右足着地の後、【動-47】右膝を持ち上げながら、右膝を前方に倒していきます。 そうすると、土踏まずが持ち上がり、踵が浮いてきます。 【動-47】から【動-48】にかけて、右足の膝の内側から内踝(うちくるぶし)に掛けて、体重を掛けていきます。 内踝(うちくるぶし)にめいっぱい体重掛けて、床を踏み込もうとしても、「土踏まずが持ち上がる動き」が強いので、踵は床から僅かに浮いているか、踵が軽く床に接する程度です。 この動きによって、左ボディ、というより「左肩甲骨と左股関節を結ぶ線」は、垂直を保ちながら、前方へと進んで行きます。 一言で言えば、「右の脚部に対して、左ボディが前方に進んで行く」という動きです。  右足の膝を持ち上げながら、前方に倒していくと、土踏まずが持ち上がる 右足の土踏まずが持ち上がったら、右足の膝の内側~内踝に体重を掛ける 右足の内踝に体重を掛けると、左ボディ(左肩甲骨~左股関節)が前方へと進む。 「左肩甲骨~左股関節」を結ぶ線を、垂直を保ったまま、前方に向かって進ませることが出来るながら、それに合わせて、左足を「レッグ・スウィング」させることが出来るはずです。 「左肩甲骨~左股関節」を結ぶ線が、等速直線運動をしているのであれば、左股関節を支点とする「左足の振り子運動=スウィング」を円滑に行うことが出来るかと思います。 この動きは、「上腕を外旋(外側へ反らせる)」させたホールドでは、絶対に出来ません。「上腕を内旋」させたホールドを作れば、わりと簡単に出来てしまいます。  「この足の動き、なにかに似ているな?」と思われる方がいるかもしれない。 「ムーンウォークの前進バージョン」の歩幅を最大化した動きですね。 ムーンウォーク(バック・スライド)は、ビジュアル的に面白く見せるため、左足(動く足)の足の裏全体を床に付けて(実際は、足の裏全体を軽く浮かせている)、滑らせながら動いているように、見せかけています。 ムーンウォーク(バック・スライド)は、ストリートダンスの世界では、初級~中級レベルなので、出来る人は多い(出来て当然)と思います。 左足(動く足)全体を床を滑らせる変わりに、左足を「レッグ・スウィング」させれば、「大きなスウィングになりますよ!」という具合です。 ■ 外国人の動きを参考にしてみる   【12】右足を前に出して、【13】右足が踵から着地 【13】~【17】にかけて、 「右の脚部に対して、左サイドが前に出て行く」 という動きになっています。  【13】~【17】の動きに、「左足を引き寄せる動き」を加えてたのが、こちら。 【23】~【28】は、左足の「レッグ・スウィング」の前半になっています。 【28】の時点(左足を引き寄せた時点)でも、ボディは右足よりも後方にあります。 つまり、ボディを両足の中間に置きながら、後方にある左足を引き寄せている(レッグスウィングさせている)ということに着目してください。 左肘と左ボディは同じ方向を向いています。 この動きは、 左腕(左手首・左肘)を前方に振り出して、その惰力で進んでいる のはなく、 「右の脚部に対して、左サイドが前に出て行く」という動きに、 レッグ・スィング(左足の振り子運動)を加えているのであろう」 と、勝手に推測しているのですが、どうでしょうか?

|

|||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||